リッケンばか−15,16

ロックを産んだ時代−1965〜1970年−

時代の「スタイル」−Ⅰ−

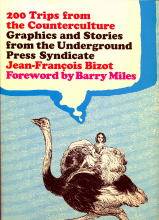

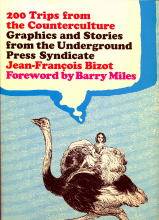

200 Trips from the Connterculture Graphics and Stories from the Underground Press Syndicate , Jean-francois Bizot Foreword by Barry Miles(2006年 Thames and Hudson)と言う、大判の本を時々眺める。この本は、60年代後半から70年代初め、アメリカ−一部フランスや他の国のものも収録されている−で始まったアンダー・グランド・プレス−文字通り「アングラ」新聞、冊子(パンフレット)など、当時の印刷物を本にしている。

当時流布していた冊子の表紙をそのままのサイズで収録したり、グラフィティー風にレイアウトしたり、当時のアンダーグランドなデザイン指向を図録集として本にしたものなのだ。

日本語的にアンダーグランドには「アングラ」と言う言い方が、プレスには「ミニコミ」と言うことばがある。日本でも60年代後半〜70年代、ブームになったものだ。その中から、80年代メジャーな雑誌になったものもある。そうしたミニコミの、そのアメリカ・バージョンとも言える。

しかし、この本に収録された冊子のデザインは、現在、そして日本で存在感を示す様な、グラフィカルに洗練された印刷物ではない。新聞用語に言う判型で「タブロイド判」と言うものがある。普通の新聞紙を見開いた際の半分側よりやや小さい判型で、おじさん達が車内で読むスポーツ新聞の原型だ。そのタブロイド判の体裁で、ゴシップやいかがわしいポルノチックな情報を掲載した読み物紙を「タブロイド紙」と言う。ブラック・ジャーナリズムの総称だ。

この画集風の本は、収録された印刷物の多くが、タブロイド風に刷られていたことや、実物大で収録すべく、わざわざ大判の版型を採用したことが分かる。しかし、眺めるとなく見て分かるのは、版型だけではなく、内容、狙い、デザインまで、ある種の若者層をターゲットにした、タブロイド紙であることが良く分かるのだ。日本の「ミニコミ」にあった生真面目さは、微塵もない。

この本では、40誌ほどが紹介されている。主立ったところを揚げれば、Actuel, Berkeley Barb, East Village Other, Ink, InternationalTimes,LeTorchon,Liberation,The Los Angeles Free Press, Oz,Parapluie,The Seedなどだ。‘OZ’なんて、そう言えば聞いたことがあった−現在の日本に同じタイトルの女性誌があるが、全く関係は無い−。このうち幾つか名前くらいは、70年代のカウンター・カルチャーやサブカルに関心がある人は、聞き覚えあるはずだ。

*

赤とグリーンを基調に、グラデーションを駆使した色調に既成の印刷物から切り取った写真をコラージュして、粗く印刷した表紙は、コントラストの激しさを狙い、激しく欧文ロゴをまき散らし、書き文字や‘まんが’チックなイラストを多用したデザインは、日本的デザインの手作業には見られない激しさがある。

近年、日本でも70年代のサブカルチャー系雑誌を紹介したムックが出版されているが、その本は海の向こうのこれと同趣向、同企画と言えないこともなくはない。しかしながら、収録された雑誌の趣が全く異なっている。この図録集に紹介された印刷物・冊子類は、ともかく俗悪を狙っていて、てこでも品良くしようと言う気がないことだ。近年、海外の雑誌も大型書店で見ることが出来る。確かに感覚的にアメリカ的だが、そこでも同じ雰囲気のものは、見あたらない。

仮に当時、ここにある冊子を書店か何処かで、一頃の「ビニ本」風に透明なポリエチレン袋に入っている状態で見たとして、手にするかと言えば、どうだろう。ともかく、ずらりこれだけの数、海外のミニコミを目にするのは、初めてと言うこともあり衝撃的だ。

セオドア・ローザック『対抗文化の思想』(稲見・風間訳1972年 ダイヤモンド社)と言う、60年代後半から70年代、当時台頭したカウンター・カルチャーを解説した本がある。この本のもとは1967〜68年、アメリカで出版され、当時の「潮流」を最も早く捉え、紹介した本だ。そのため、未だ本が出揃う前の雑誌掲載の文章を紹介し、その出典まで注記している。そこには上記のミニコミの名前が、幾つか確認出来るのだ。

セオドア・ローザックは、60年代初めのビート派を採り上げ、詩人アレン・ギンズバーク−ディランの“Don‘t Lookback”に出ていて、ともに行動していた−の活動や考え方を詳しく紹介している。当時のアメリカで若者を中心に沸騰した、禅をはじめ東洋思想、インドやアジア文化・宗教、オカルト、ネイティヴ・アメリカンへの共感が何なのか、探っているのだ。

しかし、当時の発言がどんな様相の印刷物に載っていたのか、この本で確認すると衝撃的だ。インテレクチャルな知識階層の程の良い教養と言った「文化」とは、明らかに異なる、俗悪さを狙っている印刷物ばかりなのだから。

若者を中心に、ロック、ドラック、フリー・セックスが、燎原の火の如く広がったのは、ミニコミのデザインにもはっきりとした主張があったからだろう。文化論や解説書として、活字だけで製本された書籍とは、異なるエネルギッシュな存在感がある。所謂「文化」と言う様な、規定の路線とは、全く違うと言うことが分かるのだ。

70年代になると、日本でも東洋思想−欧米からの逆輸入だ−をもとにした神秘主義がブームになる。ローザックは神秘主義でも解説書を出している−『意識の真価と神秘主義 科学文明を超えて 』(志村正雄訳 1978年 紀伊国屋書店)−。この本の英語のサブタイトルは“The Aquarian Frontier and theEvolution of Conciousness”とある。「アクエリアス(水瓶座)」の時代とくれば、同時代人ならロック・ミュージカル『ヘアー』の挿入歌を思い出さない人は、いないはずだ。

今でこそ「神秘主義」なんて、すっかり馴染みの領域で、神秘的でも何とも無くなった。それが、60年代後半70年代には、カウンター・カルチャーも神秘主義ブームも若者に限られた流行と否定的に捉えられていたのだ。新たな潮流を「ことば」で理解するとなると、時間がかかるのだ。今でこそ、日本語に翻訳もされ、大型書店の洋書コーナーで買える本も、はじめはミニコミやパンフレット類として、サンフランシスコのシティーライツの様な、独自な書店で扱われていたのだった。日本で、インドやアジアの宗教・文化が特殊ではなくなるのは、漸く80年代後半になってからだ。おれは79年にインドへ行くまで、欧米で東洋思想への関心が沸騰していることなど、まるで無知だった。

80年代は、70年代のレヴィ=ストロースを始め文化人類学、エリア−デなどの宗教学の本が、特別じゃなくなる。その頃には、ギンズバークをはじめビートの本も、主要な作品の翻訳はなされ、大型書店の洋書売り場でCity Lights版詩集やIndian JournalsとかThe Yage Lettersと言った本も容易く買える様になった。個人的には、インドから帰って、日本やアジアの文化を学び直し始めた時期だった。

現在でも、ローザックの様なアカデミックな文化人が、70年代、欧米で高まるそれまでの西洋思想とは異なる、アジアの文化・宗教の重要性を論じる際、非オーソドックスなアングラ誌に言及しているのは、当時の沸騰する情況を感じることが出来、興味深い。ローザックの様に東洋思想や神秘主義など、若者好みの流行を評価する姿勢こそ、カウンター・カルチャーのスタイルと言えないこともない気がする。

件の大型本を見ながら、60年代半ばアメリカのジャーナリズムの一端を知ることが出来て、感慨深かった。あの時代から半世紀が経過しようとする近年−最近、おれは雑誌で『ホール・アース・カタログ』に関する記事やムックを見た。あれだって、60年代後半〜70年代のカウンター・カルチャーから産まれたのだ−激動の時代の遺産が、学び直され様としているのだろうか。

ここにあるデザイン・スタイルは、70年代日本でも目にする様になる。しかし、日本ではアンダーグランドからではなく、一応「小」ではあっても、出版社と名の付くところから発行され、デザイナー達も当時は新進、現在は大御所として活躍する人々が、考え抜いた仕事をしていたものだった。日本人の器用さが、つい洗練した方向へ行くからだろう。小ぎれいにしてしまい過ぎたのだ。

ヒップな世界

実際、200 Trips from the Connterculture Graphics and Stories from the Underground Press Syndicateは、インパクト強烈な本だ。しかし、おれの本来の目的としては、目的外の本だった。別なことで当時のことを、知ろうとしていたのだった。

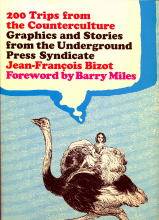

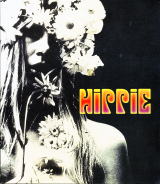

それから一年も経過しないある時、デザイン系の書店で別な本を入手した。BARRY MILES Hippie 2005 STERLING PUBLISHING CO., INC.NEW YORKだ。この本は当時を撮した多数の写真に、出来事を回想した文章が附されている。1965年から71年までが採り上げられ、今日ヒッピー・カルチャーの始まりとして記憶される出来事を詳細に回顧した、ヒッピー年代記と言う趣の本だ。写真を見るだけでも、当時のことが偲ばれる。それに、何のことはない、著者のBARRY MILESって、前のアングラ図録集でForeword−序文−を書いてた人ではないか。表紙袖裏の著者解説によれば、同氏はヒッピー・ムーブメントやアレン・ギンズバーグ、ウイリアム・バローズ、ケラワックなどビート・ゼネレーションを専門に著作をしている人とある。この時代の専門家と言うことだ。

写真に写っている人物は、アレン・ギンズバーク、ティモシー・リアリー、ケン・キージー(『カッコーの巣の上で』の作者)とニール・キャサディーによる、サイケにペイントしたスクール・バスでアメリカじゅうを巡りドラックを伝道するPranksters−お騒がせ者達−など、時代の様を切り取った写真が犇めいている。

それにしても、ページを開いて見て印象的なのは、先に挙げた有名人−当然、60年代〜70年初め−の他、圧倒的にロック関係者が多いと言うことなのだ。音楽書ではないにも関わらず。先ず、ローリング・ストーンズが1965年、初めてアメリカでツアーを行うべく飛行機のタラップで撮られて写真がある。ボブ・ディラン、ジェファーソン・エアプレーン、バーズ、ピンク・フロイド、レコードのジャケ写も多い。ビートルズ『ヤァ!ヤァ!ヤァ!』の写真などもあり、本の後半では「解散」にも触れている。やはり、写真と見出しのコピーだけ眺めていても、分からない。漸く最近、活字部分と言うのか本文を、フリー・ハンド−一々辞書を片手にせず−で、読み始めた。

当時、LSDが非合法になっていない時代なので、諸々の意識革命に関する動きも書かれている。しかし、サンフランシスコ周辺での人脈の動き、とりわけロック関係者の生動が詳しい。なかでも、バンド結成に至る人の出会いを書き留めた箇所は、当事者でないと分からない細部に触れた文章になっている。そして、ロックが時代の音楽に浮上するその瞬間が、良く分かる。

アメリカ社会を心底嫌悪したウイリアム・バローズは、戦中世代だった。その弟子達、アレン・ギンズバーグ、ゲーリー・スナイダー、マイケル・マクルーア、ローレンス・ファリンゲッティー、が50年代〜60年代に‘ビート’として成長する。彼ら‘ビート’は更に若い世代に影響し「カウンター・カルチャー」と言う志向へ引き継がれて行く。ヒッピーやロックも確立された文化から産まれた分けじゃなかった。

60年代中盤になり、西海岸、サンフランシスコ辺でローカルな存在だったロッカー達の生動が細かく語られていることに、年甲斐もない興奮を覚えるのは、おれだけでは、ないはずだ。全く持って60年代〜70年代、ロックが時代をリードしたことが、今更ながら手に取る様に分かるのだ。「序」でB・マイルスは、フリークスやアンダーグランド、カウンター・カルチャー、フラワー・チュルドレン、或いはヒッピーと言うものそれらが、自由と幸福への希望を求める、若者の志向から産まれたものだと言う。

おれらに取って、希望や変革への欲求は、当然若さに付随する性格だった。当時から半世紀経過した現在、どうもそうとばかりは言えなくなって来た昨今の世界を思うと、60年代後半〜70年代は、やはり面白い時代だったと言っても、年寄りの懐古趣味とばかりは言えないのではないか。

それが、60年代中盤、西海岸のローカルなところから、ロッカビリーやロックンロール、それまでのフォークやジャズとも毛色の違う、とんでもない音楽が出てきた。それが「ロック」だったのだ。

最初、ロック・バンドは「アース・デイ」とか、ベトナム反戦のイヴェントの余興と言うのか、会場を盛り上げる生バンドとしてライブ演奏を始めた。そのうち何をするにも音楽を欲っしていることを自覚した者達がいたのだ。彼らの熱狂は、やがてラジオやレコードでアメリカ全土へ、更に日本と言う東の外れの若者にまで、ロックの波は打ち寄せた。60年代後半〜70年代、ロックが認知される、正に開始の銅鑼がなった時だった。ストーンズやビートルズのアメリカ上陸はなされていたが、当初はティーン・エイジャーが熱狂するだけの「軽い」音楽と見られていた。日本ではクラシック音楽に対して「軽音楽」と言うジャンルがあったが、正統なクラシックにたいして、ロックもジャズも歌謡曲も一緒くたに「軽音楽」とまさしく軽く扱われていたのだ。当時の写真も豊富だが、細かい活字で挿入されている文章もなかなか読ませるので、最初のところを紹介しよう。

<それは、1965年サンフランシスコで始まる。最初からそれらしく始まった分けじゃなかった。そもそもは、ゴーストタウンだったVirginia Cityの改修だった。廃墟みたいなところに、Red Dog Saloonと言う店が開店をしたのだ。もとの建物は、1860年代に作られた赤煉瓦造りで、窓はアーチ状に煉瓦を組んで穿たれ、通りに面して木製手摺のポーチが取りまく、それらしい建築だ。それをヴィクトリア朝風な如何にもアンティックな状態にリニューアルし、羽根付ドアのある入り口のフォーク・クラブとして店開きさせたのだ。

そこまでに、クラブ関係者はもとより、彼らの妻やガールフレンドまで動員した。大工は、のべ20人以上は入り、他に煉瓦工、電気工事人らと、代わる代わる手を入れた。

その店でCharlatansと言う、素人くさいバンドが雇われて、演奏を始めた。店には、他にもフォーク・ミュージックもいたが、正に彼らの演奏こそ、この後直ぐロックンロールと言われる様な音楽だった。>

皆さんCharlatansと言うバンドご存じだろうか。おれは、かつてのロック・ポスターにバンドの名前だけは見たことがあった。今の日本に、知っている人いるだろうか。全く初耳なバンドだ。どんな演奏をするのか、想像もつかない。日本語で読めるロック関係の「活字」でも、見たことがなかった。まあ、そんな気にする様なバンドじゃないと思って来たのだ。それが、サンフランシスコに於ける最初のロック・バンドであると言うことは、この本で初めて知ったのだ。

本には、一応演奏の写真まで入っている。バンドのメンバーは三人映っていて、ジーンズにベスト、長髪にカウボーイ・ハットやストロー・ハットを被り、すっかりウエスタン・スタイルで決めている。グレッヂのセミアコ・ベースにビックスビーアームの付いたギブソンを使用して、どんなサウンドを出していたのだろう。

こう言ってはなんだが、おれは、Charlatansも知らないが、The Grateful Deadも聴いたことがない。2007年インドで、アメリカ帰りの日本人旅行者がJerry Garciaの亡くなったことを話題にしていたが、何んの感慨も湧かなかった。彼の音楽をリアルタイムで、聴いていないからだ。インドで「デッド」の話をしている彼らは、年頃からしてリアルタイムで聴いた分けじゃないはずだ。多分、現地アメリカでは「一時代の終焉」−1994年には、‘Woodstock’を記念するウッドストック・フェスティバルが開催されたのだ−が話のもとになっていたはずだ。

60年代、彼の地のロックで、おれが初めて聴いたのは、Jefferson Airplaneだ。ジェファーソン・エアプレーンの創設メンバーMartyn Balinがバンドを結成する経緯も書かれている。

<彼はもともと絵や彫刻をして、ミュージカル『ウエストサイド・ストーリー』にダンサーとして出ていた経歴のある、芸術志向の強い男だった。彼はエド・サリバン・ショーでビートルズの演奏を見て、A Hard Day`sNightを9回、観るまでになる。

1965年五月、ロサンジェルスでは、The Byrdsが“Mr. Tambourine Man”のヒットを飛ばす。これはシスコでもロックを「やるべい」とPaul Kantnerのところに駆け込む。そして、バリンはエレキ・ギターも買う。直ぐ、‘クイック・メッセンジャー・サービスのギタリストSkip Spenceに会い、何と彼をドラマーに仕立てる。

バリン、カントナー、スペンスの三人は次ぎに、ケン・キージーとも親しくシスコのフォーク・シーンで唄っていたSigne Andersonをリード・ヴォーカルとして加入させる−有名なグレース・スリックが参加するのは、後のことだ−。更に、ブルーグラスの演奏をしていたBob Harveyをベースとして、最後にJorma Kaukonenをリード・ギターに仕立てる。コウコネンは初め、ロジャー・マギンのコピーをしてリッケンバッカの12-弦を弾いていたが、直ぐギブソンに持ち替えた。>

随分昔、テレビでジェファーソン・エアプレーンの演奏を見たことがあった。その時、確かカントナーかバリンのどちらか−おれは見分けがつかない−が、リッケンバッカを演奏していた記憶があるのだ。

<この後、ボブ・ハーべーに代わりワシントンDCからJack Casadyが加わる。既にワシントンでも時代は沸騰していたので、彼もデカ面のロングヘアにヘッドバンドをして、シスコの水に直ぐ馴染んだ。そして、早速スタジオでファースト・アルバムのレコーディングに入る。まさにこの瞬間、(ジェファーソン)エアプレーンが離陸−Takes Off−した。>

BARRY MILES‘Hippie’のページをめくって行くと、当時のアメリカ社会が日を追って沸騰する様が良く分かる。今、紹介したのは、本の初めの辺り、時代が始まろうとするところを読んだに過ぎない。この本では、時を追うようにページを追えば、60年代〜70年代ロック・シーンを形成したミュージシャンが、続々登場して来る。更に、写真と共にレイアウトされた細かい活字を追えば、当時の裏話が満載なのだ。

ロックを産んだ時代−1965〜1970年− 時代の「スタイル」−Ⅱ−

ロック・ポスター

BARRY MILES Hippie には、ファミリー・ドック(The Family Dog)に就いても誌してある。皆さんにも紹介しておきたい。この「ファミリー・ドック」って言うのは、インディアン(ネイティヴ・アメリカン)の爺さんの名前を戴く、今っぽく言えば、プロダクション・工房のことだ。60年代〜70年代、サンフランシスコ・ベイエリア一帯で盛んになっていたイヴェントの企画や制作、バンドのマネジメントから、宣伝ポスターの制作やコンサート・チケットの卸しなど、一手にこなすグループの名前だ。

フィルモア・オーディトリアムとBill Grahamは、ご存じだろう。ビル・グラハムとは、若者バンドによるロックをワールド・ワイドな音楽ビジネスとして成功させ、巨万の富を得た「商売人」とされている男だ。実はファミリー・ドックは、ビル・グラハムと同時期、僅かに先んじていたかもしれない。シスコ辺でイヴェントやロック・コンサートのプロモートを始めたエクスプローラーだ。率いるのはChet Helmsと言う。おれがファミリー・ドックと言うグループを知る、そもそもの切っ掛けをお話ししなくてはならない。それには、聊か遡って語る必要があるのだ。

世紀が換わって間もなくのことだ。その頃、おれは久々に画廊の店員をしていた。店は都営荒川線雑司ヶ谷の程近くにあった。よく、画廊の用事で鬼子母神を抜けて、池袋まで歩いたものだ。その頃、絵を描いていて、再びかつて試みたシルクスクリーンを再開した親しい友人から、池袋の百貨店でロック・ポスターの展があるので「行かないか」と誘われた。

画廊の昼休み、友人と待ち合わせポスター展に行った。特に期待感があったのでは、無かった。それが、行って見て驚いた。ポスターには値札が付けられ、買うことが出来るのだ。画廊の店員では大した給料はもらえないが、本代に困ることはない。本に比べれば、ヴィンテッジもののポスターは、結構高価な値段だが、画廊で扱う版画などに比べれば買えない額ではなかった。好きなバンドのポスターがあれば、欲しいと思った。

ポスターが時代の表現として評価されたのは、60年代〜70年代だった。ウォーホルやリキテンシュタインのポップ・アートが火をつけたとされる。それらは、確立されたアート・シーンにおいてのことだ。今述べたいのは、それとは径路を別にする領域から始まったアート−ロック・ポスター−のことなのだ。

後に言及するつもりだが、彼らの様な前衛だがセレブ・芸術家とは、別の場所からポスターやグラフィックな表現が野火の様に押し寄せる。その衝撃から世紀末芸術、アール・ヌーヴォーやアール・デコまで再評価されることになるのだ。

好きで聴いているバンドのポスターと言っても、会場に何でも揃っている分けでは無かった。例えば、ザ・バンドのポスターは、あるにはあったが、それはレコード・ジャケットから複写したとおぼしき写真を使い、バンド名を大きく引き延ばし、当時町中の壁や会場に貼られた様な横長な、かなり粗末な張り紙の様なものだったのだ。

そうしたポスターも今でこそヴィンテッジものなので、当時としては、ポスターとしての本来の用途である人に知らしめる目的、宣伝広告としての意図が優先され、目を惹き付ける為の用途で、ポスターとしては荒っぽいもだった。それを見て、おれも自分の勤め先画廊で、展覧会用の看板に貼る広告をコピー機を駆使して作っていたので、作り手の気分が、良く分かった。

会場で如何にもロック・ポスターらしく決まっているものは、70年代に入ってバンドも知名度が上がり、デザインも手慣れた時期のものだ。ロックもバンドも知名度が上がり、ポスターのモノ的評価も上がっていた。中には、時代を超えた完成度に達したデザインもあり、とりわけ再販ものには、再評価を誘う完成度が見て取れた。当時は未だ数万円、画廊で扱う版画と比べかなり手にし易い価格であった。当然、出来の良いポスターには、赤い画鋲−売約済みのしるし−が、刺してあったのだ。

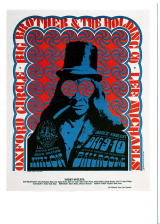

その時、おれは二点入手した。一つは、Big Brother and Holding Companyの、これは他のポスターより小さい。青い地に臙脂色でバンドのメンバーを丸くあしらって、トップにJanis Joplinを配して刷られた、リトグラフ刷りのポスター。絵柄が地味なこともあり、ジャニスは未だソロ・シンガーとして評価される以前のポスターだからか、会場では注目を集めていなかったのかもしれない。

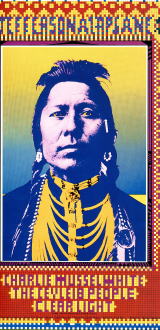

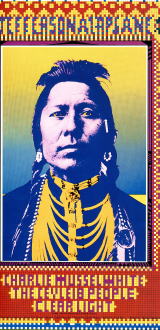

もう一枚はJefferson Airplaneのポスターで、ネイティヴ(インディアン)の写真を加工し、色鮮やかで凝ったデザインのものだ。ポスターの右下余白にデザイナーの直筆サインがいれられていて、近年再印刷されたもので、複数販売されていて、友人もこれも選んだ。

おれが画廊の店員をしていたことは、述べた。そう言うこともあり、ポスターや版画が手元にあるが、収集と言う類のものではない。資料と普段自分で眺め愉しむ為に持っているのだ。それにしても、日本の家屋は、良く、アメリカ映画−特にウッディー・アレンの映画が参考になる−の様に、絵を掛けるに相応しい壁と言うのが限られているのだ。床の間に掛け軸や花器を飾る様なことは可能だが、しかしそんな床の間のある家屋は、由来のある名建築か、そうでなくとも本格的な木造家屋しか考えられない。

おれの住んでいる普通の−と言えば聞こえは良いが、凄いボロ家なのだ−木造住宅と言うのは、絵を掛ける壁がない。何とかそれらしい壁には、既に版画が掛けてある。また玄関には、勤め先画廊での展覧会がご縁で頂いた、S先生−画家ではなく仏文学者だ−のパステル画が掛けてある−しかし、そこでは、普段眺めることが出来ない−。

ポスターは長らく、販売先から輸送されて来た際に入れられていた、大きなクリア・ホルダー風の紙挟みに入れた状態で、壁に立てかけて飾っていた−今は額装てある−。

ロック・ポスターを手に入れてから、間もなく親しくして頂いていた編集長が、休暇を兼ねて、ニューヨークへ最新の流行の視察に行ったお土産に、青い紙箱に入ったポスト・カードセットを進呈してくれた。青地の箱には、ロゴを花瓶に生けた花に擬したイラストがあしらわれ、赤い文字でROCK

POSTRRS−絵の周囲には1960's−と書いてあるではないか! 。

この5種類のカードと封筒が同包されたボックス・セットは、ニューヨーク・近代美術館−通称MoMA−The Museum of Modern Art−で売られているニュージアム・グッズの一つで、ここにカード化されたポスターはMoMAが所蔵しているものだ。ロック・ポスターも、MoMAの様な美術館が収集していることが分かった。さすが目の付け所が違う。それぞれカードの裏面に、作者とバンド名に制作年、サイズなどデータが印刷されている。それぞれ作者が分かっていることも知るところとなり、関心が掻き立てられたのだった。以来、ロック・ポスターをもっと見てみたいと思っていた。

かれこれ7〜8年前になるだろうか、偶然、男性ファッション誌を立ち読みしていて、雑報記事中、ロック・ポスター展開催が報じられているのを発見した。問い合わせ先へTELをして場所を教えてもらうと、会場は、渋谷と原宿の境の路地にあった。

そこで展示されていたポスターは、池袋で見たものとは、重ならない作風のものばかりだった。そのうち色彩の鮮やかなプリントは、増刷されたものやロック・スターの写真を使い、近年刷られたインテリア版画的なものなども混じっていた。それでも、中には明らかにおれが入手したものより、古いポスターがあった。ポスターには、コンサート開催年月日、出演バンド名が告示されているから、一目で分かるのだ。古いものはデザインもそれらしい。

残念ながら、販売価格はおれなどが手を出せる価格帯ではなかった。買えそうな値段のポスターでも、かつて百貨店の催事場で見た時の値段より高額だ。それでも考えた末、おれは二度に亘って会場を訪れ、デザインがそれらしく、制作年代が古いもの一点を選んだ。

ポスターなどインテリア・グッズなど販売目的で展示してある作品は、一点限りと言うことはない。作品を見せてもらうと、同じものを数枚出して来た。それらは、四隅に画鋲の穴があったり「ブツ撮り」の際のテープが残っていたりと、なかなかのヴィンテッジ感あるポスターではあった。

絵柄は、朱と黄色の網の中心に黄色で太陽が、そこへ向かって‘レタトリン’風の−ロシア・アバンギャルドの芸術家タトリンは、グライダーの制作を試みていた−グライダーが中心へ滑空して行く。絵柄底部に青地の波が配され朱色で、会場、日時、出演バンドThe CharlatansとBuddy Guyiiの名が、図案化された丸みのある書き文字で、クレジットされている。The Charlatansと言うバンドに就いては、このポスターで初めてその名前を知ったのだった−-Ⅰ-でBARRY MILES Hippieの文章を引いある−。

絵柄の下余白に‘1967’という年号に作者のサイン−誰だか、読めない−に入場券を取り扱う店−San Francisco:KNASIDKA(Haght-Ashbury)、City Lights Books(North Beach)など、扱っているブック・ショップやレコード店の名前と場所が刷り込まれている。遙か後年、地域や店の名前を見て行くと、胸が熱くなる。

そのポスターを家でじっくり眺めると、ポスターの余白部分にエンブレムの様なマークが印刷してあるではないか。良く見るとそれは、まさしくファミリー・ドックの‘ロゴ’で、シルク・ハットを被った老インディアン−‘the face of a wizened old American Indian’−が刷り込んである。BARRYのHippieに於いても、新しく1965年に採用した‘a new Family Dog logo’と文章にある。この「しるし」のことだろう。

シルク・ハットを被ったインディアンを見て、前に紹介したMoMA発行のROCK POSTRRSの一枚に、雰囲気が似ていると思った。向かって左、肩の辺りに同じ‘ロゴ’が刷り込んであり、カード裏にはバンド名、寸法のデータに作者の名前、そして、1966年ファミリー・ドック・プロダクションズとなっている。

ロック(音楽)が、時代をリードする

ロック・ポスターからそれを発行したファミリー・ドックへ話が展開した。おれが言いたかったのは、次第にこの時代をリードして行くのが、バンド演奏するロック・ミュージックだったと言うことなのだ。

ビートルズが登場は、ティーンエイジャーの心を捉えた。最初、熱狂したのは十代の女の子達だった。その熱狂が世代を超えて世界に波及するまで、やや時間があった。ファミリー・ドックも最初は、ケン・キージーらと共同でレイヴ風のアシッド・パーティーや地域の市民イヴェントで地元のバンドに演奏させたり、The San Francisco Mime Troupeと言う人形芝居のグループにパフォーマンスをさせるなど、イヴェントの企画・制作をしていた。目的のある催しが、地元のロック・バンドと聴衆が育って行くに従い、ロック・コンサートの趣を呈してくるのだ。

そして、ロックバンドや音楽が、ティーンエイジの女の子だけじゃなく若者一般、社会人へと広がり、人々の意識やライフ・スタイルに多大な影響を与えて行った時代が、60年代〜70年代だった。

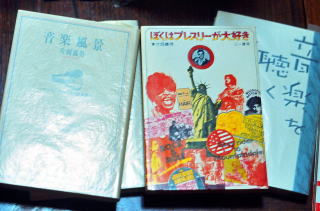

前に、片岡義男『ぼくはプレスリーが大好き』(1971年 三一書房)の中で、Family Dogに関する記述を読んだことを思いだした。この本は、戦後のアメリカ文化を熟知した片岡が初期に書いた長編エッセイだ。この本に就いては、以前このホームページで紹介した−その原稿は、パソコンの故障の際、ソフトやプログラムを初期化して失われ、手もとには無い−。ともあれ、『ぼくはプレスリーが大好き』は、タイトルから端的に分かる様に、エルヴィス・プレスリーから始まるカルチャーとロック・ストーリーで、おれにとってロックを語る上では、忘れられない本なのだ。

この本で、西海岸から始まるロック・バンドのブームを描く部分は、終章近く8章[1960―1970、アメリカ]で、本全体の4分の1程費やして、類書にない細かな情報が詰まっている。そこで、ジェファーソン・エアプレーンを始め、シスコ周辺から西海岸のロック・文化の胎動へ、そして1970年ウッド・ストックのロック・フェスティバルへ盛り上がる様が、描かれている。

その8章でフィルモアのビル・グレアムに触れ、当時「フィルモア」に対して、チェット・ヘルムズ率いるファミリー・ドッグの存在にも言及している。「ファミリー・ドックは、ロック・コンサートなどの収益は、経費を差し引き「利益を参加者全員で平等分配するというやりかた」をしていたとある。

片岡は、この本の原稿を28〜9で書き始め、本になった当時30歳。当時社会的、文化的に動きの激しいアメリカと日本を行き来しながらこの本を書いたと、1991年『音楽風景』(株式会社シンコー・ミュージック)と改題され再刊された本の「あとがき」で、述懐している。当時、極東日本の高校生に、アメリカのロック・カルチャーの裏事情など分かる訳はない。最近まで、ファミリー・ドッグが何かすら、知る由はなかったのだから。

1971年初め刊行の『ぼくはプレスリーが大好き』で、ロック及び当時のカウンター・カルチャーに関して、詳しく突っ込んだ内容には、改めて驚かされる。60年代〜70年代のカルチャー言うまでもなく、ロックに関連して大学教授が論評する時代になった。それに就いての関係本となれば、多数出版されている昨今だ。それらを立ち読みして感じるのは、著者それぞれの好みが強く反映されていることだ。情報だけでは、ヒストリー−物語−には、ならない。60年代後半〜70年代は、歴史と言う程には近く、回顧する過去としては、未だ人の記憶に定着する程には、時間や距離感が足りないからかもしれない。

アンダーグランドな雑誌と、次いでロックの始まりを追ってみた。アングラ雑誌は、俗悪なパワーをまき散らし、ドラッグやフリー・セックスへ目を向けさせた。ヒップな若者は、先ずロックと言う音楽で思いを伝えあった。重要なのは、どちらも「ことば」によるコミュニケーションより、エモーショナルな感覚−フィーリング−を共有することだ。

60年代後半〜70年代、日本でもロックが聴かれたのは、音楽は「ことば」より素早く、感覚的に共感可能だからだ。「ことば」は確かに抽象度が高く、思想を伝えるに適しているが、高度なインテリジェンスが要求され、また理解に時間がかかるものだ。その点、音楽や視覚に訴える方が、断然直接的で早い。

最初奇異だと感じた出来事や社会変化を、特別でないと意識しなくなる迄には、社会の空気−状況−が入れ替わる必要があるものだ。おれは長いこと、60年代後半のアメリカでの出来事が、日本でも理解される迄には、10年程の時間差があったのではないか、と思って来た。

しかし、耳から入るロック、目で理解するポップなアートは、殆ど同時的に世界中で聴くことになり、見ることが出来た。感覚を通してアメリカの若者と同じ感覚を、日本の若者もほぼ同時的に感じていたはずだ。

何時の世も、大人達は言うものだ。「単なる流行の波」とか「若気の至り」と、一時的なことで、時が経てば忘れられること、大したことではないと言うのだ。しかし、若い時の何年間か、聴きつづけた音楽、見続けた美術や映画、読んだ本が、その後に影響を及ぼさない分けはないのだ。忘れていると言うこともあるし、影響に就いて意識しないだけかもしれない。

バリー・マイルスHippieのページをめくっていて、終わりの方、ヒッピーの生(聖)地 <ハイトアシュヴェリー地区に全国からヒッピーが集まる様になり、通りには‘物乞い’が、さながらカルカッタの様に溢れ出した>

と言う記述を見いだした。東インドの都会‘カルカッタ’と言うところが、妙に現実的で笑ってしまった。直ぐ、マイルズ本人もインドに足を運んだに違いないと思った。ギンズバークの1962年3月から63年5月のインド日記“Indian Journals”がCITY LIGHTSから出版されたのは、1970年だ。ギンズバーグのインド日記には、カルカッタのハウラー鉄橋や道路脇に小屋がけして暮らすストリート・ピープル、路上に横たわる乞食の写真が挿入されている。

多分、マイルズを始め根っからのヒッピー達は、ギンズバーグの後を追う様に、インドやネパールの首都カトマンドゥへ向かったに違いない。

以前、おれは別のところで、79年にネパールからインド国境に下る道すがら、ピンク色にサイケなペイントをしたロンドン・バス−二階建てだった−を目撃したことを報告した。陸路、車やバイクでインド亜大陸へ行くことが容易かった時代は、79年までだった。79年9月末、ソビエト軍がアフガニスタンに侵攻したからだ。それでもこの頃、極東からインド亜大陸を目指して、陸続と若者が流れむ。当時、カトマンドゥを始めインド亜大陸には、未だピップな感覚の若者が溢れていたものだ。おれも、そんなお調子者の一人だったのかもしれない。

2014年、秋 マンゴーハネダ

トップ・ページに戻る